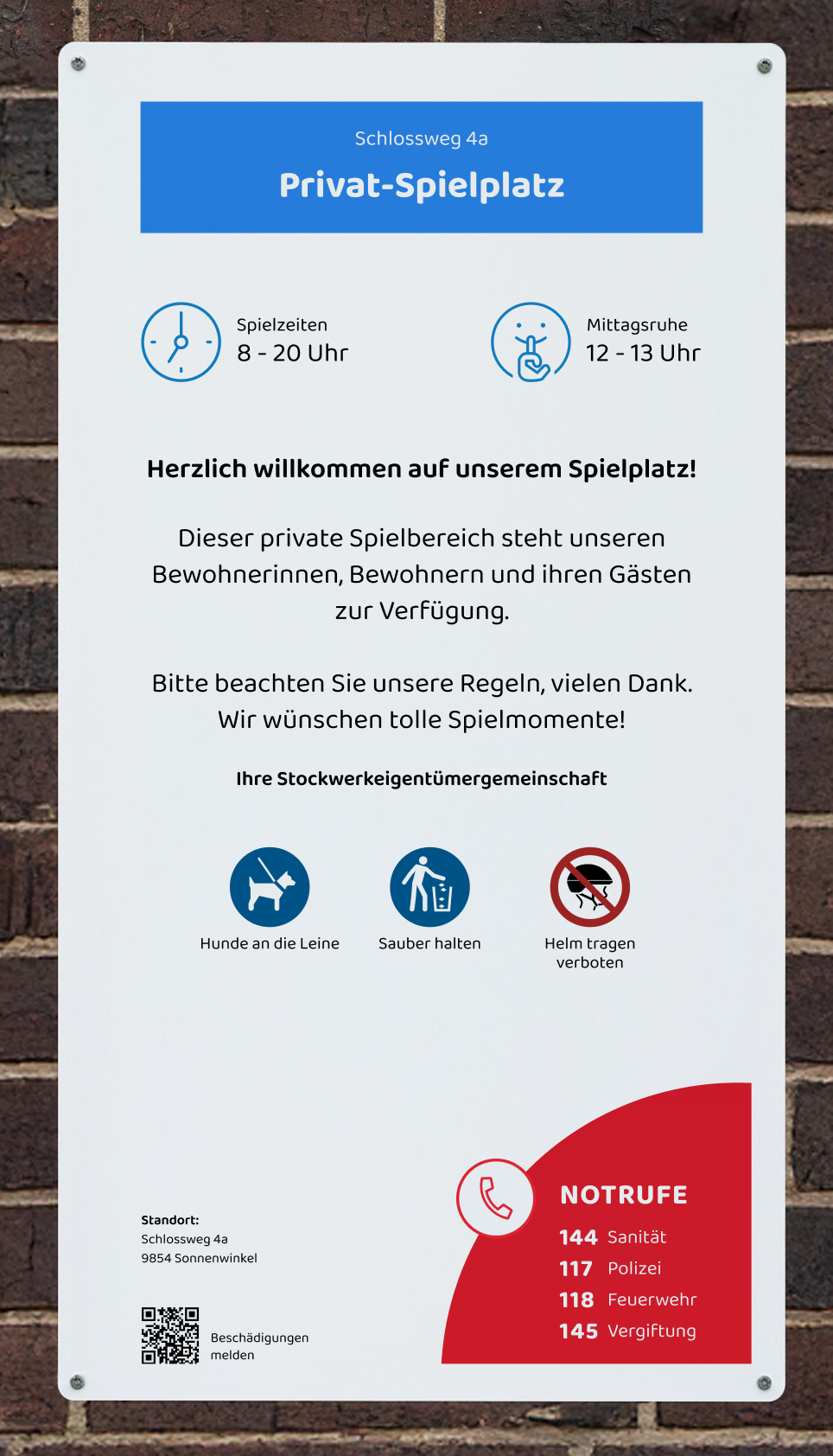

Teil I: Die Behauptungen des Schildes – Ein juristischer Faktencheck

Mythos 1: "Kein öffentlicher Spielplatz" und die Frage des Hausfriedensbruchs

Die Deklaration, ein physisch frei zugänglicher Ort sei «nicht öffentlich», zielt darauf ab, eine rechtliche Grenze zu ziehen. Viele Eigentümer wollen mit diesem Schild verhindern, dass fremde Kinder den Spielplatz nutzen. Sie drohen quasi mit einem möglichen «Hausfriedensbruch». Gemäss Schweizer Recht setzt der Tatbestand des Hausfriedensbruchs jedoch das unrechtmässige Eindringen in ein «geschütztes Objekt» voraus. Als geschützte Objekte gelten ein Haus, eine Wohnung, ein abgeschlossener Raum eines Hauses, ein unmittelbar zu einem Hause gehörender, umfriedeter Platz, Hof oder Garten oder ein Werkplatz (Art. 186 StGB). Einem nicht umzäunten, frei zugänglichen Spielplatz kommt diese Eigenschaft nicht zu. Das Schild „Kein öffentlicher Spielplatz” kann die Voraussetzung der klaren Abgrenzung, beispielsweise durch einen Zaun oder eine Hecke, nicht ersetzen. Folglich dient ein solches Schild primär als Abschreckung anstatt als solide Grundlage für eine Strafverfolgung.

Darüber hinaus können Kinder in der Schweiz erst nach Vollendung des 10. Altersjahres strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Somit kann sich ein achtjähriges Kind im Vorhinein nicht des Hausfriedensbruchs schuldig machen.

Mythos 2: «Jede Haftung wird abgelehnt» und die Frage der einseitigen Enthaftungserklärung

Während das Schild versucht, die Verantwortung auf die Nutzer des Spielplatzes abzuwälzen, verschweigt es den wichtigsten juristischen Aspekt: die erhebliche rechtliche Verantwortung des Eigentümers selbst.

Gemäss Art. 58 OR haftet der Eigentümer eines Gebäudes oder eines anderen Werks für den Schaden, den dieses infolge fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder mangelhaften Unterhalts verursacht. Ein Spielplatz mit seinen Geräten gilt rechtlich als «Werk» – ein künstlich hergestellter, mit dem Boden verbundener Gegenstand. Er gilt als mangelhaft, wenn er für seinen bestimmungsgemässen Gebrauch keine genügende Sicherheit bietet. Ein Verschulden des Werkeigentümers ist hierfür nicht erforderlich (vgl. zur Relevanz von Inspektionen den Blogbeitrag vom 1. September 2025).

Eine einseitige Erklärung des Spielplatz-Eigentümers, dass er nicht hafte (sogenannte einseitige Enthaftungserklärung) in der Form einer Hinweistafel, ist mangels Vertragsschlusses zwischen dem Eigentümer und dem Nutzer des Spielplatzes eine Haftung grundsätzlich nicht wegzubedingen. Liegt nach objektiven Kriterien ein mangelhaftes Werk vor, drohen daher dem Eigentümer grundsätzlich die gesetzlichen Haftungsfolgen; und zwar unabhängig von der Frage, ob sich der Geschädigte im konkreten Fall unvernünftig verhalten hat und namentlich auch dann, wenn das Verhalten des Geschädigten von der ursprünglichen Zweckbestimmung des Werkeigentümers abweicht (BGer 4A_265/2012, E. 4.1.2; BGE 116 II 422 E. 2 b bb).

Anders als eine einseitige Enthaftungserklärung kann jedoch ein Warn- oder Verbotsschild (z.B. «keinen Helm tragen auf den Spielgeräten»), das auf eine konkrete Gefahr hinweist bzw. diese abzuwenden versucht, sehr wohl eine Rolle spielen. Einerseits kann ein solches Schild dazu beitragen, die Mangelfreiheit des Werkes darzulegen (vgl. BGE 116 II 422 E. 2 b bb). Andererseits kann die bewusste Umgehung des Schildes als grobes Selbstverschulden des Geschädigten qualifiziert werden, womit die Haftung des Werkeigentümers reduziert oder unter Umständen gänzlich entfallen kann (BSK OR I-Kessler, N 6 zu Art. 58; HaftpflichtKomm-Fischer/Iten, Art. 58 OR N 5).

Als Fazit kann somit festgestellt werden, dass eine einseitige Enthaftungserklärung wenig nützt, währenddem eine Verbots- oder eine Gefahrenhinweistafel unter Umständen helfen oder gar geboten sein kann.

Mythos 3: «Eltern haften für ihre Kinder»

Das ist die wohl grösste und hartnäckigste Falschinformation, wenn es um die Frage allfälliger, durch das Kind verursachte Schäden an einer Drittperson oder einer Sache geht. Die rechtliche Situation in der Schweiz ist vielschichtiger:

Wann haftet das Kind selbst?

Ein Kind haftet für einen Schaden selbst, wenn es «urteilsfähig» ist. Urteilsfähigkeit setzt die Fähigkeit voraus, die Schädigungsmöglichkeit und das Unrecht seines Verhaltens zu erkennen und entsprechend zu handeln. Das schweizerische Recht legt keine feste Altersgrenze fest, wobei Kinder unter sieben Jahren in aller Regel nicht als urteilsfähig gelten. Entscheidend ist jedoch nicht nur das Alter der Kinder, sondern auch die Reife und die intellektuellen Fähigkeiten im Zusammenhang mit der in Frage stehenden Handlung (R. Vito, Haftpflichtrecht, 2024, N 7.33). Ist ein Kind urteilsfähig, haftet es mit seinem eigenen Vermögen.

Wann haften die Eltern?

Eltern haften nur dann, wenn sie nachweislich ihre Aufsichtspflicht verletzt haben (Art. 333 ZGB). Der Umfang dieser Pflicht hängt vom Alter und Charakter des Kindes sowie von den konkreten Umständen ab.

Die «Haftungslücke»

Daraus ergibt sich eine interessante Situation: Stellt ein kleines, nicht urteilsfähiges Kind etwas an, während die Eltern ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt haben, haftet niemand. Der Geschädigte bleibt auf seinem Schaden sitzen.

Teil II: Vom Verbot zur Einladung

Was wollen Eigentümer mit den Schildern erreichen? Meistens geht es um Ordnung und den Schutz der Anlage. Diese Ziele sind wichtig und lassen sich vielleicht auch mit einer positiven Kommunikation erreichen. Anstatt eine abweisende und juristisch zweifelhafte Botschaft zu senden, könnte eine einladende und gemeinschaftsfördernde Atmosphäre geschaffen werden.

Zudem sollten Spielplatzeigentümer auf konkrete Gefahren in einer für Kinder verständlichen Form hinweisen (z.B. Piktogramm «keinen Helm tragen auf den Spielgeräten»). Ein verständlicher Hinweis auf konkrete Gefahren ist nämlich, wie im ersten Teil dargelegt, aus juristischer Sicht viel besser geeignet, die möglichen Haftungsrisiken zu verringern als eine pauschale Enthaftungserklärung.

Zudem positioniert diese Art der Kommunikation den Werkeigentümer als fürsorglich und proaktiv. Sie lädt zur Mitverantwortung ein, anstatt die Verantwortung abzuschieben. Ein Hinweis zur Meldung von Mängeln ist nicht nur sympathisch, sondern hilft auch aktiv dabei, der Unterhaltspflicht nachzukommen und Risiken frühzeitig zu erkennen.

Fazit

Die Analyse zeigt, dass gewisse Aussagen auf den gängigen Hinweisschildern einer rechtlichen Prüfung kaum standhalten. Die Behauptung zur Haftung der Eltern ist eine unzulässige Vereinfachung der komplexen Rechtslage. Gleichzeitig bleibt die wichtigste rechtliche Tatsache unerwähnt: die strenge und grundsätzlich nicht abwälzbare Werkeigentümerhaftung des Eigentümers gemäss Art. 58 OR. Für die Sicherheit auf Spielplätzen ist es entscheidend, dass sowohl Eigentümer als auch Eltern ihre jeweiligen rechtlichen Pflichten kennen. Eine klare und freundliche Kommunikation ist nicht nur sympathischer als die gängigen Hinweisschilder, sondern am Ende auch wirksamer als rechtlich zweifelhafte Drohungen.

****

RA Urs Hofer und Lea Klauser, Kanzlei im Turm AG, Winterthur